温度測定のノウハウ

温度

温度

温度

温度

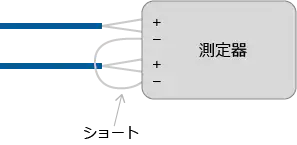

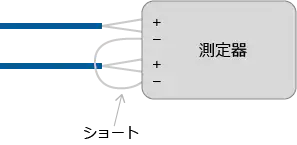

温度の多点測定でのノイズの悪化対策

共通電位によるノイズ除去

一つの測定器で多点の温度測定をする場合、それぞれの測定点間の電位差により出力にノイズがあらわれてしまう場合があります。

各チャンネルの熱電対のマイナス端子をショートし同電位にすることでノイズ除去することができます。

(測定点の電位が異なる場合、ショートすることで大電流が流れると危険です。熱電対の絶縁や測定点の電位・電荷を事前にご確認ください。)

静電気対策の強化方法(WM2000TA/TB)

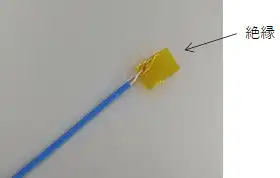

熱電対の絶縁

熱電対は金属でできていて導電性の素材です。静電気対策として熱電対の先端を絶縁する方法があります。

例えば、シース型熱電対は一般的に外部金属と熱電対は絶縁されています。熱電対の先端がむき出しになっている状態で使用する場合はポリイミドテープなどで簡易的に絶縁してから接触させると静電気耐性が上がり、安心してご使用いただけます。

マイナス端子共通化

一つの測定器で多点の温度測定をする場合、それぞれの測定点に蓄えられた静電気を測定器内に取り込み破壊する恐れがあります。測定点間の静電気を機器内部に取り込まないようにするために、熱電対を接続するマイナス端子間をショートすることで、静電気耐性を上げることができます。

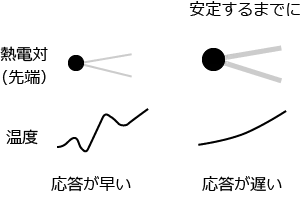

熱電対の太さ(熱時定数)・接触方法による測定温度について

測定点は熱電対の先端(プラスとマイナスの線が接続された場所)です。

熱電対の先端の温度は、太いほど温まるまでに時間がかかるため、応答が遅くなります(熱時定数が大きい)。

応答性の違いでの測定結果の違い

- 熱電対が細いと先端の熱時定数が小さくなり温度変化の追従性が高くなりますが断線しやすい、ノイズの影響が見えやすい、抵抗値が大きくなるといったデメリットがあります。

- 熱電対が太いと先端の熱時定数が大きくなり温度変化の追従性が悪くなります。

配線がかたい、応答が遅い、重いといったデメリットがありますが丈夫で瞬間的な温度変動が見えないため安定した測定結果を得ることができます。

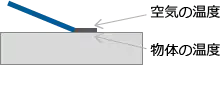

右の図のように熱電対を使った温度測定の場合、熱電対の先端は物体と空気と両方に接しています。

物体が加熱された場合、物体の温度と空気の温度は異なります。

測定値になる熱電対の先端の温度は各方向の熱の伝わりやすさにより決まります。

熱の伝わりやすさは熱抵抗と熱容量によって決まります。

一般的に、

固体や液体の熱伝導 >> 気体の熱伝導

となり大きな誤差は出ませんが熱電対の太さ形状により誤差の量は変化します。

対策には、

- 表面温度用の熱電対を使う

- 熱容量の低い(細い)熱電対を使う

- 熱電対を埋め込む

- 熱電対の上にテープや接着剤などをつけて覆う

などがあります。

空気への熱伝導は対流での熱伝導と電磁波での放射熱があります。

熱電対の先端を覆う場合、測定する物体との放射率の近いものを使うことをお勧めします。

(金属or樹脂の2択程度の使い分けで十分です)

強制的に風を送るなどして空気への熱移動を強化した場合は、

固体や液体の熱伝導 < 気体への熱移動

となる場合もあります。

代表的な例としてファンとヒートシンクを使った冷却があります。

熱電対測定の原理

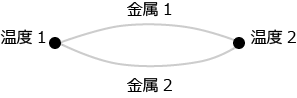

熱電対は二つの異なる金属により構成されます。この2つの金属を接続するとその両端の温度差で熱起電力が発生します。

熱電対と温度計を使うことで接点の温度を測定することができます。

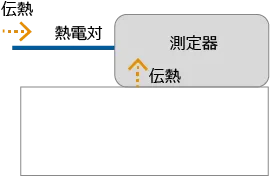

測定器の構成は右の図のようになります。

熱電対の両端の温度差 = 温度1 ー 温度2

によって発生する電圧を測定器で読み取ります。

同時に、測定器内部にある温度計の温度も読み取り計算することで温度1の温度を算出します。

温度測定値 = 温度1 - 温度2 + 温度3

温度2と温度3が等しい場合、温度1は正確に測定できますが、温度の差はそのまま測定誤差になります。

測定器は温度環境が一定の場所に設置して測定することを推奨します。

温度誤差が少ない測定器の設置場所について

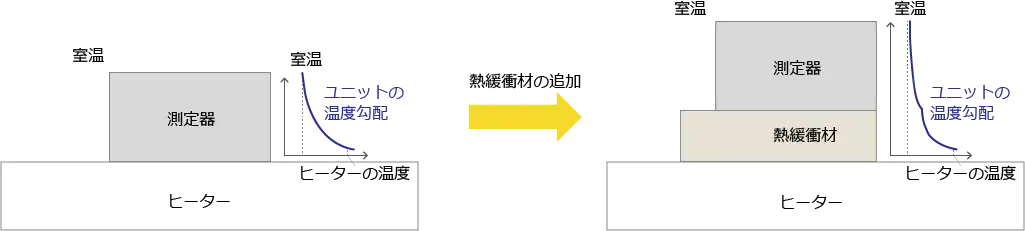

熱電対測定は端子台と測定器内部の温度計の温度差が測定誤差になります(”熱電対測定の原理”で記載)。

周囲の空気の温度が変化する場合は過渡的に端子台と測定器内部の温度計の熱時定数の差で誤差が決まりますが時間が経ち機器内部の温度が安定すると誤差が解消します。

測定器をヒーターの上にのせた場合のように直接測定器を加熱すると、定常的に熱勾配を持つため誤差を除去するのは非常に難しくなります。

測定器の過熱部が最も温度が高く、反対側が最も温度が低くなり測定器内部に熱勾配が強制的に発生します。

熱電対の温度測定器は発熱部に接触しない場所や熱の緩衝材をはさんで設置すると誤差を少なく測定できます。

測定結果にユニットの温度を表示させる方法

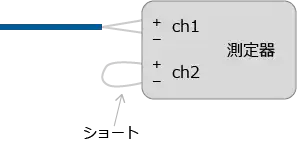

熱電対の温度測定では熱電対の両端の温度差と測定器の温度の合計から温度測定を行います。

測定器の温度は熱電対の両端の温度差がない状態です。熱電対の代わりに導線でショートすることで測定器内部の温度を測定値として出力できます。

右の図のように配線するとch1は熱電対測定した温度、ch2は測定器の温度を出力します。

熱電対の交換を簡単にする方法

熱電対コネクタの利用

- 測定器の端子台に熱電対用のコネクタを接続します

- 測定対象に接続した熱電対を熱電対用のコネクタに接続します

- 測定器側のコネクタと測定対象側のコネクタを抜き差しすることで接続が簡単にできます

”熱電対 コネクタ”で検索すると各社の熱電対用のコネクタを確認いただけます。

耐熱ケースを利用した場合の内部温度の予測方法

耐熱ケースは測定ユニットの熱抵抗と熱時定数を上げる効果があります。

測定ユニットの仕様で規定されている温度範囲より環境温度が高い場所で耐熱ケースを使用する場合は、高温環境でどれくらいの時間使用できるかが重要になります。

耐熱ケースの仕様には一例の雰囲気温度で使用した結果が記載されている場合がありますが、使用時と温度条件が異なるとその数字をそのまま使うことができません。

耐熱ケースの温度に関するパラメータは熱抵抗と熱容量です。

熱で耐熱ケースの特性が変わらなければ温度差は比例して変化します。

(風など対流条件が変わった場合も特性は変化する可能性があります)

100℃の恒温槽に入れて使用した場合の内部温度上昇結果を用いて200℃の恒温槽に入れて使用する場合の内部温度上昇の予測は以下の通りになります。

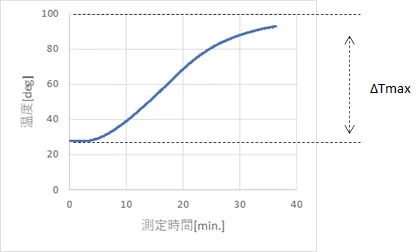

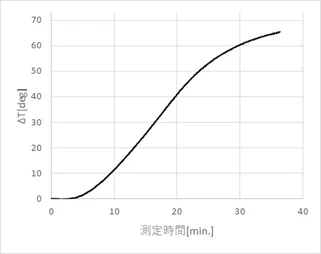

測定ユニットの温度の初期値を基準にしてゼロ点にし、温度変化をΔTとすると、初期値と試験槽の温度との温度差が最大でΔTmaxになります。

上のグラフは約27ºCの室温環境下で測定開始してから100ºCに加熱してある温度試験槽に投入した場合の測定ユニット内部温度計の温度です。

ΔTmax = 100-27 = 73ºC

温度試験槽の温度が200ºCの場合、

ΔT’max = 200-27 = 173ºC

になります。その比率は、

ΔT’max/ΔTmax = 173/73 = 2.37

となります。

100ºCの温度試験槽に入れた場合の20分後のΔTは40ºCなので、200ºCの温度試験槽に入れた場合の20分後のΔT’の予測値は2.37倍し、約95ºCになります。

初期値の温度が27ºCなので、測定ユニットの温度は122ºCになると予測できます。

耐熱ケースの吸水による影響

耐熱ケース内部や測定ユニットなどが吸水をしている場合、100ºC付近での特性が変化します。

水分が蒸発する気化熱に熱エネルギーが奪われ温度上昇が止まります。

水分が蒸発しきると再度温度が上昇します。

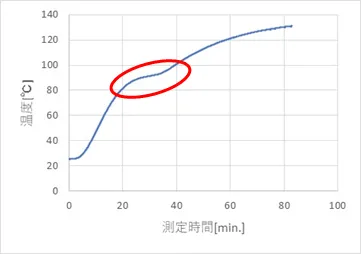

下の図は140ºCの温度試験槽に耐熱ケースを入れた場合の温度変化です。

耐熱ケースの中にWM2000を入れ、WM2000の端子台の温度を測定しました。

水分が気化している90ºC付近で一度温度変化が緩やかになります。

耐熱ケースの性能がケースの給水により上昇していますが、耐熱ケースを冷ましてすぐに使用する場合は内部の水分が減っているため、90ºC付近での特異的な温度変化があらわれません。

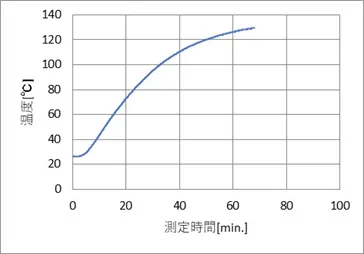

下の図は上記の測定後2時間室温で冷ましたあとに再度測定した結果です。

単調に増加する特性に変わりました。

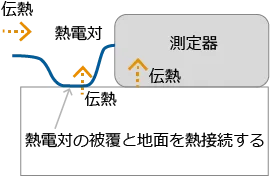

真空中の熱電対の温度安定方法

空気中では周辺の空気を介した伝熱によって温度は安定化します。

真空中では空気による伝熱がなくなり、放射/吸収もしくは物質の接触により伝熱します。

測定対象の熱電対の先端もしくは、熱電対を引き回す時に接触した物体の温度を熱電対の配線が吸収・伝導し、熱電対に蓄えられた熱で測定器の端子台を加熱/冷却します。

熱電対の温度が測定器の温度と同等の場合は問題ありませんが、温度差が発生する場合測定器内部の温度が均一でなくなり測定誤差になります。

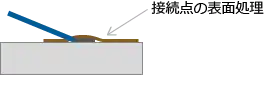

測定器に接続する直前で熱電対の被覆を測定器の筐体もしくは設置している地面に接触させ強制的に熱電対の温度を決めると、測定器との温度差を減らすことができます。

真空中で熱電対を使った温度測定をする場合は、熱電対と測定器と温度差が発生しないように熱電対の被覆を測定器の筐体等に熱接続し、端子台と測定ユニット内部の温度計の温度差を減らすことをお勧めします。